– Por Diogo Horta –

Crítica a partir dos espetáculos “Intermitentes ou vai e vem” e “Memórias de um quintal” apresentados na abertura do FeNAPI – Festival Nacional de Arte para as Infâncias.

O FeNAPI – Festival Nacional de Arte para as Infâncias de Belo Horizonte teve sua primeira edição realizada de 14 a 21 de abril de 2019. Um festival inteiramente dedicado às crianças é uma iniciativa louvável e que, desde já, merece aplausos e reconhecimento. A perspectiva de uma arte para os pequenos é ainda marcada por uma desvalorização constante e uma ausência de espaço tanto na pesquisa artística, quanto nos principais circuitos de artes do país. Belo Horizonte é uma cidade com uma trajetória sólida no que diz respeito à produção e realização de festivais e o FeNAPI promete ter seu lugar neste contexto daqui para frente. Realizado pela Insensata Cia de Teatro, o evento tem idealização e coordenação geral de Keu Freire e Brenda Campos que também assinam a curadoria ao lado de Carol Fescina.

Neste texto apresento como foi a abertura do festival realizada na Praça da Liberdade com a apresentação da intervenção urbana “Intermitentes ou vai e vem” do grupo Teatro e Cidade e do espetáculo “Memórias de um quintal” da Insensata Cia de Teatro, ambos de Belo Horizonte.

“Intermitentes ou vai e vem” trabalha com máscaras expressivas que são marcadas por narizes vermelhos feitos de balão canudo de diferentes tamanhos. As figuras, à primeira vista, parecem estranhas e pouco cativantes. No decorrer da ação, no entanto, vão conquistando o público com suas ações exageradas e uma comunicação não-verbal que desperta o interesse. Muitas das crianças foram se envolvendo aos poucos com os personagens mantendo um misto de sensação que passava da repulsa à atração em instantes.

Como diz o próprio nome da intervenção, as criaturas instauram um vai e vem na praça, estabelecendo ritmos diferentes no cotidiano e despertando a atenção dos passantes. O grupo de cinco atores evolui em ações individuais e algumas coletivas, sendo difícil acompanhar todas ao mesmo tempo.

Cabe destacar também que se trata de uma proposta que joga com o espaço urbano e com o que acontece no momento, com um caráter improvisacional grande, mas, sem dúvida, sobre um roteiro pré-determinado. Diante disso, as ações individuais são fundamentais para a concretização do trabalho, havendo um desequilíbrio de forças entre as figuras. A partir do momento em que a ação começa, o público passa a observar o que cada um tem para oferecer e cria uma expectativa de diálogo ou de um acontecimento com cada persona.

A mãe com o bebê teve um jogo engraçado e que instigou as crianças a partir do momento em que passou a correr empurrando o carrinho. As crianças logo se identificaram e saíram correndo atrás dela brincando. Já a personagem feminina de cabelo vermelho não teve a mesma conexão com público (pelo menos não que eu tenha visto). Sua postura na relação com a plateia era de status alto[1] tanto nos momentos iniciais em que estava com uma bolsa quanto no momento em que decide fazer uma caminhada na praça. Com uma postura altiva e distanciada, esta personagem não apresentou uma linha de ação muito precisa assim como não se comunicou com o público e com os demais parceiros de cena.

As outras três figuras masculinas que integram a ação trabalharam no sentido oposto. Com status baixo, trouxeram para suas atividades desafios ligados ao cotidiano como pular uma poça d’água ou subir um degrau, por exemplo, além de estabelecerem uma conexão e jogo entre si. Por este motivo, estes personagens foram os que instauraram o riso de forma mais forte para a ação. O público se divertiu com suas estranhezas engraçadas e com as formas de agir daqueles seres meio humanos e meio fantásticos que povoaram a praça por quase uma hora.

Dois pontos merecem mais atenção na montagem. O primeiro deles é que há uma intenção de criar uma espécie de narrativa na primeira cena coletiva do grupo que depois não é levada em conta. É preciso, como se trata de uma ação totalmente não-verbal, trabalhar com mais precisão este momento e também deixar mais claro o jogo que se espera do público com a distribuição dos balões vermelhos.

O segundo ponto de atenção (e o mais importante) é o término. Desde o início o público estava seguindo e procurando os personagens e o fez até o fim. No entanto, alguns personagens terminaram suas intervenções correndo em direção ao camarim sem cuidar para que o público não os seguisse naquele momento já que não haveria mais nada para ver. Acompanhando um destes grupos, vi pais atravessando a rua em direção ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) atrás das figuras e as crianças correndo na calçada e entrando no portão lateral do CCBB, sendo, no entanto, barradas pelo segurança. A ação tinha acabado e não haveria continuidade. Era preciso que se fizesse um caminho de transição, não para encerrar a ação de uma maneira formal, mas pelo menos para desaparecer e/ou despedir do público aos poucos a fim de evitar uma situação como esta.

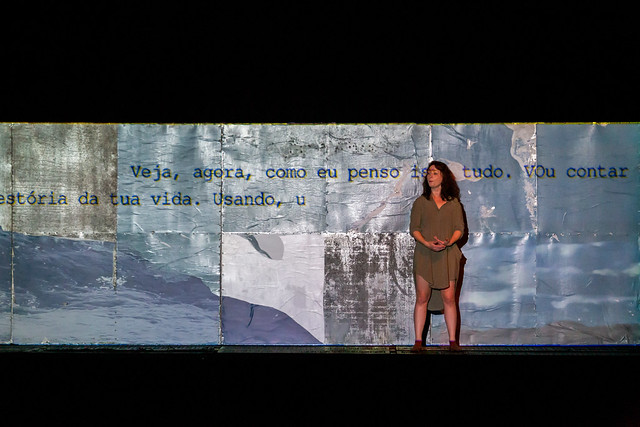

Na sequência, o público pôde acompanhar o espetáculo “Memórias de um quintal” que foi realizado no Teatro de Arena do prédio Rainha da Sucata que faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. O espetáculo da Insensata Cia de Teatro é conduzido por quatro atores em cena que se alternam entre personagens da história e narradores de suas próprias lembranças infantis. Com trilha sonora executada ao vivo, o espetáculo trabalha com músicas e brincadeiras populares na abordagem de um tema não convencional no teatro para crianças.

Inspirado na obra “O Matador” de Wander Piroli, o espetáculo tem como linha de ação principal a brincadeira de atirar pedras em passarinhos. Em cena as crianças brincam em um quintal com os recursos disponíveis neste espaço. Apesar de brincarem juntos, são poucos os momentos de acordo entre os personagens. Eles estão, na maior parte do tempo, discutindo entre eles por conta das regras dos jogos, por quererem os mesmos brinquedos e/ou por destacar as fragilidades uns dos outros. Tal fato acaba por provocar uma repetição no ritmo da montagem uma vez que a mesma situação de desavença é representada mais de uma vez.

O ritmo acelerado das cenas de brincadeiras e de discussão é interrompido positivamente com os relatos pessoais. O relato de Brenda Campos se destaca pois instaura realmente uma interrupção no fluxo e faz com o que público se conecte com a proposta em um outro tom. A presença da trilha sonora também tem uma função importante nestes momentos ao introduzir uma atmosfera diferenciada.

Alguns nomes de brincadeiras antigas, bem como de objetos são uma novidade tanto para as crianças quanto para o público adulto. Isso é interessante pois o espetáculo tem a capacidade não só de resgatar as memórias, como também de reincorporar nas crianças de hoje as brincadeiras de quintal. Neste sentido, sem deixar a proposta maçante, talvez fosse bom explicar melhor para as crianças sobre nomes como papagaio, pipa, bodoque, Tico-tico fuzilado, entre outros.

Por fim, a linha que sustenta o texto é a dificuldade de Manguinha em acertar um passarinho. É interessante o giro que a história faz quando este personagem o acerta pois é só neste momento que tanto ele quanto o público são confrontados com aquilo que não se esperava: a agonia e a morte do pássaro. Desde o início do espetáculo, os demais personagens falam em atirar e matar passarinhos como uma ação muito positiva, o que causa estranhamento. No entanto, esta escolha tem o motivo de fazer o contraponto para este momento final do espetáculo, conduzindo para a reação de Manguinha ao ter que lidar com a alegria de ter acertado o alvo e com a dor de ver o passarinho sofrer.

O espetáculo precisava de um pouco mais de tempo nesta cena final para que o público pudesse assimilar melhor a mesma contradição do personagem, o que traria mais profundidade para a proposta. Certamente é um desafio abordar esta temática e o espetáculo tem muitos aspectos positivos ao tentar encarar de frente dois verbos que não se articulam: brincar e matar. Além disso, todas ações e memórias que passam ao longo da peça oferecem à plateia um conjunto harmonioso de lembranças com diversas possibilidades de brincadeiras muito diferentes das que as crianças costumam fazer hoje em dia. O espetáculo é capaz, portanto, de instigar pais e filhos a novas aventuras no que diz respeito ao ato de brincar.

Dessa forma, o FeNAPI apresentou em sua abertura duas propostas que não repetem os clichês da arte para as infâncias, demonstrando uma preocupação para trabalhos que investigam caminhos diversos que pretendem explorar outras nuances na abordagem com as crianças.

Referências Bibliográficas:

JOHNSTONE, Keith. Impro. Improvisation and the theatre. New York: Routledge, 1992.

INTERMITENTES OU VAI E VEM

Ficha técnica

Direção: Rogério Lopes

Criação e Dramaturgia: Coletiva

Atores criadores: Diego Meneses, José Antônio de Almeida,

Nayra Carneiro, Pedro Vilaça, Rikelle Ribeiro

Figurinos e adereços: Tereza Bruzzi

Ilustração: Fernando Limoeiro

Programação Visual: Ariana Santos e grupo

Criação e Confecção de máscaras: o grupo

MEMÓRIAS DE UM QUINTAL

Ficha Técnica:

Elenco e Direção: Brenda Campos, Cláudio Márcio, Dário Marques e Keu Freire

Cenografia e figurinos: O coletivo, orientação de Daniel Ducato

Dramaturgia: O coletivo, orientação de Raysner de Paula

Trilha sonora original: Dário Marques

Iluminação: Keu Freire

Operação de luz: Gabriel Corrêa

Designer Gráfico: Anderson Luizes

Coordenação Geral: Brenda Campos e Keu Freire

Realização: Insensata Cia de Teatro.

[1] Os termos status alto e status baixo são definidos pelos comportamentos dos personagens na relação consigo mesmos e com tudo o que está a sua volta. Este conceito foi criado pelo diretor e dramaturgo canadense Keith Johnstone e pode ser um aliado para a improvisação investigada pelo grupo Teatro e Cidade: “Eu deveria realmente falar sobre dominação e submissão, mas eu criaria resistência. Estudantes que aceitariam prontamente subir ou abaixar seu status poderiam se opor se fosse pedido para ‘dominar’ ou ‘submeter’. Status me parece ser um termo útil, desde que entendida a diferença entre o status que você é e o status que você desempenha” (JOHNSTONE, 1992, p. 36).