Crítica do espetáculo Isto é um negro?, do E quem é gosta? (São Paulo)

– por Soraya Martins –

A peça Isto é um negro? traz para a cena uma análise crítica-reflexiva e cortante do que é ser negra e negro no Brasil essencialmente racista, mas que bate no peito, orgulhoso, da democracia racial. Traz para o palco identidades historicamente silenciadas e desautorizadas a falar. E do que transborda: discute essas identidades para além de uma caixinha de identidade lúdica, que diz das negras e negros associando-os somente ao futebol, à comida e/ou à música, nunca a uma episteme que permita conhecer e explorar outras possibilidades de ser negra e negro no mundo. A peça ultrapassa essa identidade convencionalizada pelo olhar do branco e se revira num jeito outro de afirmação.

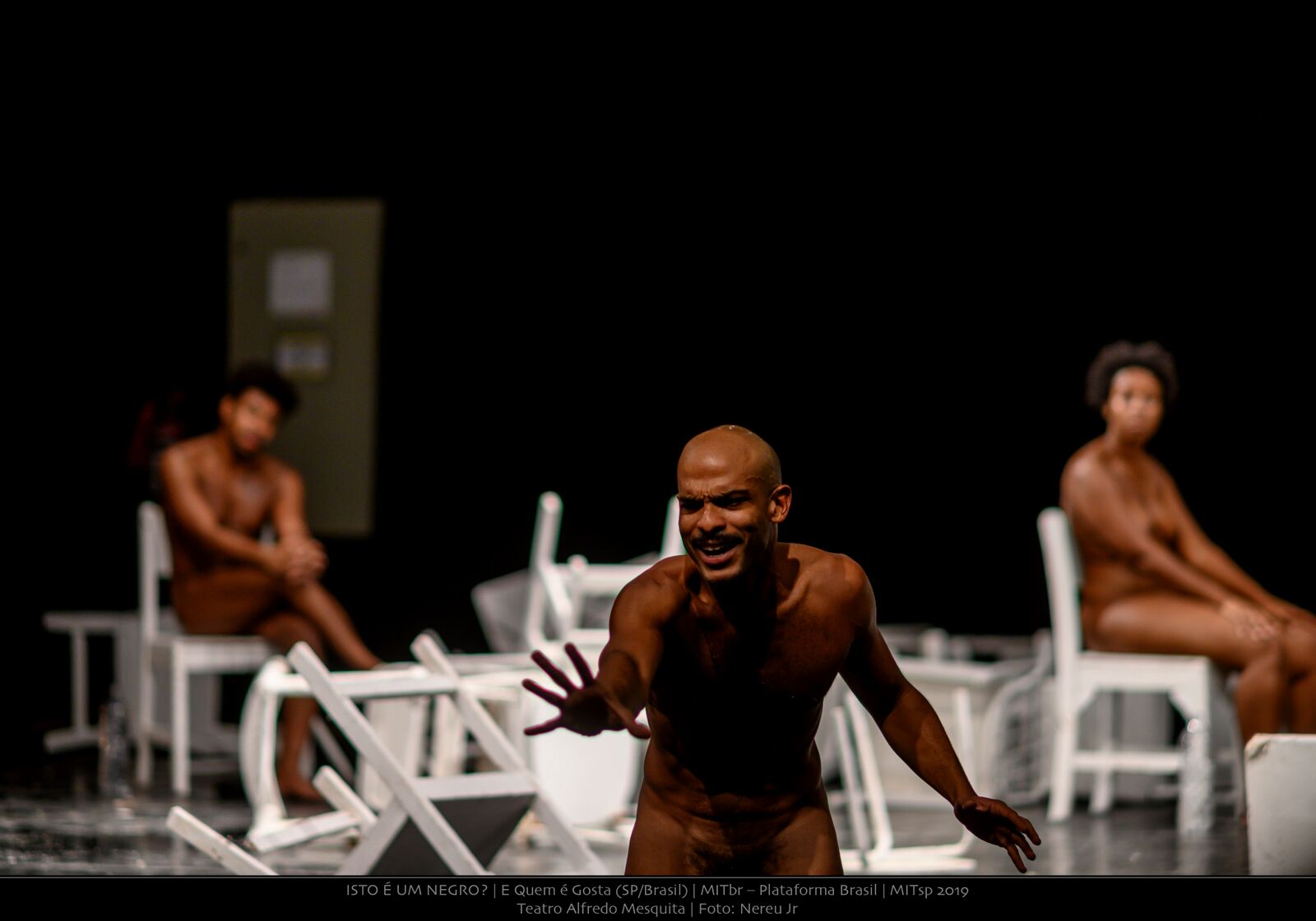

Um amontoado de cadeiras brancas no meio do palco compõe o cenário. Quatro atores aparecem e se despem na frente do público. Corpos da negrura em cena para dar início ao desmanche desse amontoado de cadeiras brancas. Me lembrei de Rosa Parks. Em 1956, Rosa se nega a levantar do banco, dentro de um ônibus, para um homem branco se sentar. Em 2019, as quatro rosas – Ivy, Lucas, Mirella e Raoni- destroem essas cadeiras, construindo, assim como Rosa de 56, um espaço no qual se pode experimentar deslocamentos de imaginários, fissurar e desarticular visões simplistas e reducionistas sobre a negrura.

O que é um negro? O negro é uma invenção do branco. Como coloca Leda Maria Martins, a experiência da alteridade, sob a égide do discurso escravocrata, é a própria experiência de negação do outro, reduzido e projetado como simulacro ou antônimo de um ego branco narcísico, que se crê onipotente. Para fazer uma análise dessa invenção redutora do sujeito branco, encenado como universal, uno e absoluto, Isto é um negro? usa um elemento estético cortante e fundante dentro da proposta cênica: o riso.

A partir do riso, não de um qualquer, mas do riso numa espécie de forma melancólica, no sentido de rir da exposição de uma ferida aberta, o racismo – passado escravocrata que não passa e que emerge da montagem das cenas com consciência ainda maior de ferida aberta-, os quatro atores discutem sobre as camadas e subjetividades negras. Reivindicam a negrura na sua singularidade e liberdade de ser sem amarras. Discutem as formas de se fazer teatro negro. A arte discutindo a si mesma. A arte como o lugar em que esse riso melancólico se tensiona, buscando criar espaços para microproduções do desejo.

Não existe essencialismo negro, minhas caras e caros. O entendimento torto de que a produção artística negra se associa, como há muito aponta Diego Pinheiro, somente à religiosidade de matriz africana ou a males sociais, lançando muitas produções num folclore estático e histórico, caiu de cotação. Inclusive, as identidades negras são escritas no plural, há várias possibilidades de ser negra e negro no mundo, de ser e estar negra e negro em cena. Pensar a(s) identidade(s) negra(s) e o(s) teatro(s) negro(s) nos obriga a estar disponível, analisar e produzir outras possibilidades éticas, subjetivas e estéticas.

(Quem segura a mão do outro nessa empreitada?)

Isto é um negro? não é só quatro corpos em cena. Estão em cena quatro corpos performativos, pois o que se repete neles são experiências, vivências, conhecimento e saberes em contínuo movimento de recriação, remissão e transformações. Corpos culturais, com memórias vivas e pulsantes, que funcionam como registro daquilo que se sabe, como indivíduo e como grupo, sem ter que recorrer a caracteres gráficos, deixando de lado o artifício epistemológico da necessidade da transcrição das experiências em documentos. Corpos que fabulam. Não a ficção como mentira, mas como a possibilidade de construir identidades, modos de habitar o mundo a partir das íris pretas, de falar/performar, muito mais do que pode emitir palavras: poder existir.

Aqui, o teatro como a possibilidade de inventar novas “armas”, novas poéticas e novas histórias, que trança axé para além do que se pode ver, joga com o singular, agarra nas paredes e atua com astúcia e habilidade na luta antirracista.