– por Luciana Romagnolli –

CONTINUAÇÃO da crítica escrita a partir das peças “Uma frase para minha mãe”, “O quadro de todos juntos”, “Quando quebra, queima”, “Fúria”, “Odisseia”, “Dezembro” e “Tráfico”, apresentados no Festival de Curitiba 2019

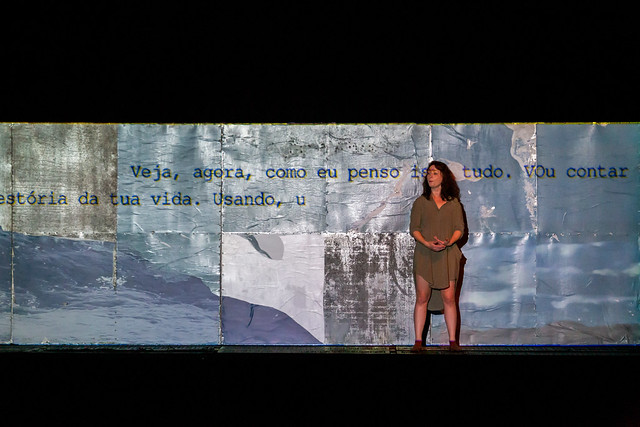

“Quando quebra queima”. Foto de Virginia Bevenuto

A fúria dos secundaristas

Para quem olha da plateia, é incerto mensurar com justeza qual a efetiva contribuição de atores, atrizes, bailarinas ou bailarinos em um processo criativo conduzido por uma direção que vem de fora. No caso de “Fúria” (leia mais na primeira parte do texto), a relação que se anuncia entre artistas moradores do Complexo da Maré e a professora e diretora Lia Rodrigues é a de criação conjunta, embora a assinatura artística dela seja marcante na cena, e seu nome, reconhecido em circuitos internacionais da dança.

Menos ostensiva é a condução da diretora Martha Kiss Perrone em “Quando quebra queima”. A peça foi gestada com alunos secundaristas que ocuparam mais de 100 escolas estaduais em São Paulo em 2015 e 2016, em protesto contra a política de sucateamento da educação da PEC 241. Martha esteve presente durante as ocupações e iniciou, ali, um trabalho artístico. Alguns desses estudantes formaram o grupo a ColetivA Ocupação e criaram o espetáculo à sua própria imagem: uma estética jovem, no melhor sentido, desenhando um futuro com espaço para as singularidades.

“Quando quebra queima”[2] é a encenação de um conjunto de corpos em ação, dispostos a se colocar em risco para combater as forças repressoras e defender os direitos humanos, a justiça social e a liberdade. Um conjunto de corpos muito jovens, mas que já se sabem políticos, já se sabem ativistas, e já colocaram a pele e a respiração na situação de enfrentamento com o poder instituído para resistir e afirmar sua visão de mundo. A energia gerada nas situações de ocupação, manifestação e confronto agora é redirecionada para a ação artística de forma a eletrizar o espaço cênico e contaminar outros sujeitos.

Este espaço é uma escola (de teatro) e transborda para a rua. Desde a entrada, a convocação para a imersão implica vozes e corpos dos espectadores. Mais do que assistir à representação do vivido, somos envolvidos na revivificação de uma experiência que continua reverberando naqueles que lutaram e é transmitida cineticamente a nós. O público é conduzido para dentro de uma sala de aula como se fizesse parte daquela ocupação e, nesse percurso, é instado a bradar, junto, palavras de ordem sobre os direitos à educação e à cidadania.

Num contexto conservador como o do país como um todo e, em especial, deste Sul onde o festival é realizado, é encorajador o encontro com um grupo heterogêneo como a própria população brasileira, com negros e brancos, mulheres, homens e pessoas de gênero não facilmente identificável, que não atendem às restritas expectativas associadas a tais identidades. Sujeitos que se insurgem contra violências instituídas, especialmente as patriarcais, eurocêntricas, colonialistas e heteronormativas.

Nas carteiras da sala de aula, os artistas da ColetivA se confundem com o público. Cabelos coloridos, maquiagem, certo tipo de roupa sugerem quem é bailarino e quem é espectador, mas não garantem o reconhecimento entre os espectadores, considerando que há outros estudantes presentes na plateia. O que institui a distinção é o modo como se movem, como se erguem, como se deslocam entre nós sem hesitação. Para ocupar os espaços de direito que lhe foram negados, não cabe pedir licença, é preciso corpos determinados.

Aos poucos, testemunhamos um levante e a destituição de nossos lugares de conforto. As cadeiras são retiradas, amontoadas, compõem uma barricada. Elas e eles tomam a palavra, lutam pelo direito à fala e à escuta, aludem a uma assembleia e seus dissensos. Reconfiguram várias vezes o espaço, forçando o público a se deslocar e reacomodar. Aproximam-se com memórias impressas em fotografias e relatos sobre as pequenas como a conscientização política transformou a aparência de cada um. Partilham discursos que ganharam consistência na luta diária e as necessárias desobediências às normas autoritárias. Grafitam, dançam, beijam, encenam e incitam uma revolução dos costumes que já começou e não será facilmente abafada.

Quando uma apatia generalizada acomete grande parte da população adulta brasileira e impede uma iniciativa maciça de enfrentamento das perdas de direitos e dos extermínios em espaços públicos, a força de mobilização desses jovens chega como uma rajada de ar ante o sufocamento. O que realizam em “Quando quebra queima” é uma arte política como prosseguimento de uma movimentação política, ambas constituidoras de novos imaginários e formas efetivas de atuação, e determinadas a reativar nossa disposição à ação política.

VI

“Dezembro”. Foto de Lina Sumizono

Promessas vazias de futuro

O que em “Quando quebra queima” se afirma como ação direta, em “Dezembro” recorre à farsa. Em registros absolutamente diversos, os dois trabalhos atravessam o campo político contemporâneo expondo alguns dos afetos em embate.

Escrita pelo dramaturgo e diretor chileno Guillermo Calderón, a peça estreou em 2008, imaginando para dali a poucos anos uma guerra entre países da América Latina que colocaria duas irmãs em confronto por suas opiniões opostas quanto ao retorno ou não do irmão ao combate. Detalhe: duas gêmeas, ambas grávidas. Duas promessas de futuro que a sucessão de acontecimentos vai desmascarar e esvaziar.

Na encenação do diretor curitibano Diego Fortes, a artificialidade dá o tom inicial. Da arquibancada que rodeira a cena, em formato arena, o público assiste à discussão familiar. A árvore de Natal que pende de ponta cabeça, as perucas, a rapidez das falas impedem uma aproximação realista, produzindo uma atmosfera estranha, algo patética.

Os detalhes contextuais sobre a geopolítica de Chile, Bolívia e Paraguai, em geral desconhecidos dos brasileiros, atravancam a compreensão do embate discursivo entre as duas posições contrárias, embora sejam facilmente reinterpretáveis à luz do conflito entre esquerda e direita, ou progressistas e conservadores, do Brasil recente. Há algo de muito reconhecível em relação às inúmeras brigas familiares e outros rompimentos afetivos decorrentes de divergências ideológicas.

A opção pelo ritmo acelerado e pela ênfase nos humores estabelece uma dinâmica distinta de peças de Calderón, como “Villa”, em que o foco está no árduo confronto de argumentos, expostos em sua complexidade contraditória. Sobressai, nesta versão, um desenho espiralar de alternâncias de vozes, entradas e saídas, que faz recordar um pouco do nonsense ligeiro de “Café Andaluz”, uma das primeiras direções de Fortes.

Na primeira parte, o artificialismo faz anteparo à escuta. A infantilização de uma das personagens, justamente a que carrega um discurso xenofóbico e racista, deixa impressão maniqueísta; senão, de um risco de reforço desses discursos de ódio para uma plateia que compactue previamente com eles. Quando as perucas caem, as modulações se afinam, e trazem à tona um choque de visões de mundo em que os limites de ambas são indagados.

Isso abre uma brecha para a autocrítica do idealismo, um dos passos mais importantes nessa disputa de forças, porque permite que surjam contradições para além de mais uma reafirmação de um ideário progressista, diante de uma plateia de teatro que já se alinhe a ele – em outras palavras, faça mais do que “pregar para convertidos”, como tem sido comum.

O discurso cênico de “Dezembro” se direciona, acima de tudo, para um descrédito generalizado. Daí, talvez, uma aproximação maior não com Villa, mas outra peça de Calderón, Escola, também marcada pela desconfiança com os discursos. A diferença é que a direção de Calderón evoca um sentimento de realidade, e a de Fortes, de artificialidade.

A revelação final, então, aponta para uma visão de mundo cética, estéril. Quando caem as promessas vazias, persiste alguma possibilidade de diálogo? Ou de futuro?

VII

“Odisseia”. Fotos de Nilton Russo

Do canto ao mito e, de novo, ao canto

Se há, é da ordem da invenção. Assim como o passado é constantemente reinventado. Esses tempos se esbarram no trabalho mais recente da Cia Hiato. A companhia paulista avança com sua investigação sobre a narratividade da vida e as contradições da autoficção, agora no embate com uma pedra fundadora da cultura ocidental, a “Odisseia”. Cinco horas de espetáculo reinventam os 24 cantos do poema épico de Homero sob a perspectiva do grupo paulista e do diretor Leonardo Moreira.

Isso significa que resta pouco dos versos em si, a desobediência à adaptação tradicional guarda um desejo de encontrar nos temas e formas uma chama atual. Da cadeia de acontecimentos desde que a “Odisseia” começa, dez anos após a Guerra de Troia, com Odisseu/Ulisses ainda desaparecido, até o retorno à casa e à esposa Penélope (que o esperava), a peça elege alguns eventos determinantes, como o encontro com a deusa Calipso, e reinterpreta histórias de fundo, como o abandono de Telêmaco pelo pai, à luz das vivências contemporâneas dos artistas envolvidos.

Assim, os primeiros cantos dedicados a Telêmaco são aludidos quando Aura Cunha, atriz e produtora, se anuncia ao microfone para contar a história da partida do seu pai. O depoimento direto é matizado pela invasão de música quando ela menciona os discos paternos. Aos fundos, um outdoor (no caso, indoor) sustenta uma imagem marítima desgastada, com partes faltando. Ao redor da cena, sobem as arquibancadas onde, nós, o público, avistamos a vida se tornar ficção.

O jogo cênico se dá nesse gesto de seleção da vida particular, individual (ou a vida social, coletiva, quando a deusa Atena entra em cena) para compartilhamento público. Faz-se em diálogo com a própria composição da “Odisseia”, esse apanhado de histórias e relatos míticos transmitidos ao longo do tempo pela tradição oral dos aedos, até ser fixado na escrita atribuída a Homero quase um milênio antes do início da contagem cristã da História. Hoje, questiona-se se a existência de Homero não seria uma lenda.

Nos estudos literários sobre a “Odisseia”, encontramos uma leitura da obra centrada na conquista do “poder de nomear sua própria história”[3]. E é bem esta ideia que permeia a reconfiguração realizada pela Hiato. A companhia elabora à sua maneira estratégias narrativas e dramáticas para a conversão do vivido no fictício, ou do imaginado no contado, sem que haja limites discerníveis entre tais categorias. Enfrenta também o problema da “desautorização”, confundindo autorias, fazendo jogo de cena, provocando tensões entre autêntico e falso, brincando com formas de abordar nossas dores e desejos para dar sentido à falta.

A experiência (sabe-se lá o quanto vivida, o quanto imaginada, etc.) ganha forma de carta, de depoimento, de palavras projetadas na tela em composição concretista, de canto em karaokê. O microfone é aberto para que o público também experimente a reelaboração de sua história pelo discurso. É nesse aspecto que a companhia mais adensa sua poética, pois soma mais camadas ao exercício de fabulação que partiu da ficcionalização da vida dos atores (“Ficção”), trouxe amadores para narrar suas histórias (“Amadores”) e, finalmente, seduz espectadores a jogar junto, contar-se, ser outro, filmar, dançar…

Ora o público reage feito Ulisses, atado ao mastro para assistir ao canto das sereias, ora se lança na excitação da fantasia. Um dos momentos mais memoráveis da apresentação do dia 05 de abril foi a atuação do senhor chamado a responder como Odisseu. Ele tomou tamanho gosto pelo personagem e pela proposta de apropriar-se da epopeia homérica desobedientemente, que deu trabalho ao ator Thiago Amaral para retomar o fio da meada. Aos artistas em cena, cabe então serem encantadores de plateia e, às vezes, domadores.

Chama a atenção a reincidência da posição de sedução e a nudez só de corpos de mulheres. Não que isso não seja condizente com o tratamento de gênero na narrativa homérica, mas por deixar ver um ponto em que a insubordinação artística para reconfiguração de sentidos no nosso tempo deixou de agir.

Isso se reforça pela concepção final de Penélope. Se, como uma mulher contemporânea, ela não se furta a expressar sua ira diante do sumiço de Ulisses, o faz como uma crush enlouquecida porque não recebeu resposta no whatsapp. Nada contra a atualização das formas de comunicação – na história apresentada por Nilceia Vicente e atribuída a Luciana Paes, a companhia mostra que sabe como trabalhar mensagens de texto teatralmente –, a questão é o clichê a que ela é diminuída.

A despedida do público convida a um olhar que se distancie no tempo e reveja a proporção das coisas. Ressalta, assim, a percepção de que a progressão das cenas vai do particular ao mitológico, espelhando o movimento histórico da própria obra literária, desde a proximidade dos seus relatos à vida dos gregos antigos até o caráter canônico que alguns milênios lhe conferiram.

Em contraponto, o “eu não vou tentar caber” dito em algum momento da encenação pode ser ouvido também como o anúncio de uma atitude não devedora da peça em relação às normas consolidadas pelo texto original. Apesar da grandiosidade épica das cinco horas de duração, nossa atenção é orientada à dimensão sensível de um “quero saber como é uma pessoa na frente de outra pessoa”. O espírito do trabalho, afinal, é de quem diz diante do vivido: “e se for só isso, eu vou fazer cantando”.

VIII

Reavivo as questões do início: Como restabelecer o diálogo e a escuta? Como o corpo pode ser insurgente como a poesia? Como emergir sujeito dos destroços da devastação? Como encenar o violento em nós sem violentar o outro? Como fazer um teatro que não só repita nossos limites mas imagine o que ainda precisamos criar?

E encerro desinteressada de respostas absolutas, tentando ainda fazer sentido com uma crítica que preze por respostas singulares, pelo espaço para o contraditório, para o quinhão do artista e o quinhão do espectador.

–

[2] Faço uma admissão: esta foi a única peça durante a qual não fiz anotações, tão imersa estava no acontecimento cênico instaurado pelos jovens atores e atrizes. Uma perda documental que indicia a potência de vida e contágio.

[3] http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/15624/15711