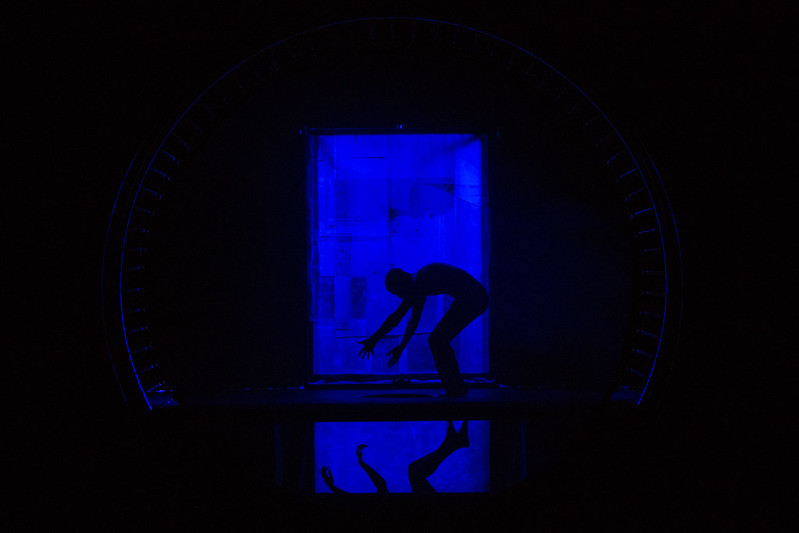

Espetáculo do Coletivo Impermanente (SP) apresentado na programação do Festival de Curitiba de 2023.

Foto de capa: Humberto Araújo

– por Luciana Romagnolli –

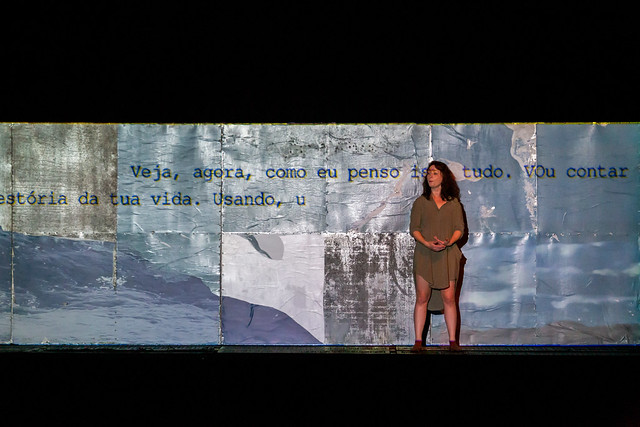

Qual o seu quadrado aqui? Com qual mais se identifica? Essas perguntas, mais ou menos com essas palavras, me foram feitas durante a apresentação de O que meu corpo nu te conta?, trabalho do Coletivo Impermanente, de São Paulo, com dramaturgia e direção de Marcelo Varzea. Ao chegar ao espaço da Casa Hoffmann, a primeira instrução recebida foi recobrir os pés com protetores descartáveis. Depois disso, cada espectador ocupa uma cadeira nas quatro fileiras que contornam o tabuleiro cênico, ou as seis dispostas frente a frente na área interna, sobre o chão quadriculado como um tabuleiro de jogo.

As próximas instruções pactuam algumas regras. A principal: a cada sinal sonoro, devemos trocar de lugar para ouvir a história de outra pessoa. E os avisos: não tocar, olhar à vontade, não estar no controle. De fato, não é possível ver nem ouvir tudo o que acontece em cena, nem mesmo escolher sempre o que acompanhar. A dimensão da perda está posta, estruturada em jogo, dita e repetida. Aliás, quando nos pedem que repitamos o combinado em voz alta, começa a se delinear o enquadramento que cabe a cada espectador no tabuleiro.

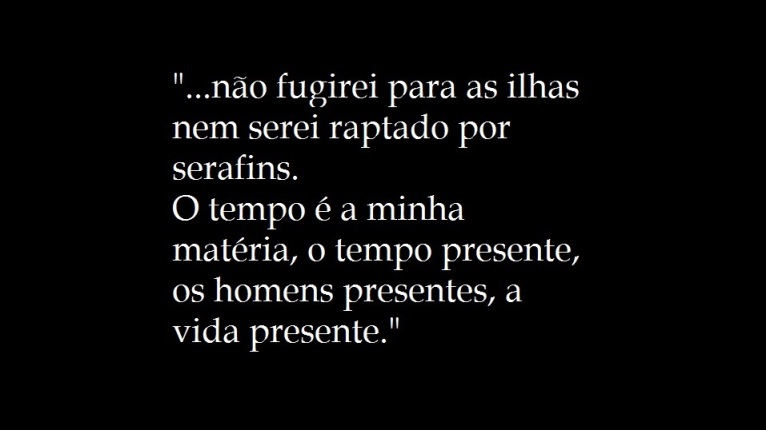

Encontramos diante de nós artistas que se propõem a se despir, e a contar um breve relato biográfico, pessoal ou emprestado, que de algum modo possa se tensionar ao que a imagem corporal mostra. Nessa dramaturgia, então, estariam sobrepostas duas formas de nudez, a do corpo descoberto e a do relato de si, como se juntas pudessem dar a conhecer alguém. É o que indaga, ao fim de quatro minutos, a pessoa diante de mim: Agora vocês me conhecem?

Os corpos que estão em cena se diferenciam, à primeira vista, por suas idades, sexualidades, racialidades, gêneros, medidas, texturas, timbres, enfim, corporeidades. Ao nos conduzir um passo além da imagem (visual, sonora), cada um dos que assume a enunciação de si toma a palavra para expressar algo da experiência de ter um corpo, não qualquer corpo, aquele específico. A mulher branca cuja carne foi atravessada pelo parto questiona o prazer de ser mãe. Para a outra, a misoginia, em sua face etarista, recusa o prazer. Um rapaz de beleza “padrão” (eurocêntrica) aponta o desconforto com as manchas de uma doença na pele. Outro, reencena a agressão sexual que marcou seu corpo ainda menino. Uma mulher trans denuncia os assassinatos de corpos como o seu. Uma pessoa de pele preta celebra ter transcendido o binarismo de gênero. Outra, relembra o avô e partilha a angústia diante de um cadáver.

Corpo é isso que supomos ter, sem que haja de fato uma unidade, uma consistência, senão a imagem que dele só vemos fora, projetada numa superfície espelhada ou nos olhos de outros. Corpo é isso que goza: seja com o pensamento, com a fala ou com o que chamamos de órgão sexual, seja no prazer ou no que o excede, no sofrimento e na dor. Um gozo que pode fazer seus contornos imaginários transbordarem. É também isso que a linguagem não recobre de todo, mas tanto tenta atar, revestir, explicar, classificar, identificar. Corpo é (com) o que esses e essas artistas nos exibem num convite a olhar, para dizer, na maioria dos relatos que ouvi, de uma vergonha, de um trauma, de uma violência. Isso que os iguala e os diferencia, que fala de uma experiência universal de sofrimento, pluralizada, e que é vivida de modo particular por cada um.

A composição cênica propicia que vazem fragmentos sonoros entre as cenas, sobrepondo os quadrados desenhados no chão; propicia os atravessamentos entre o social e o singular, que podem dizer algo da inscrição daqueles corpos no mundo da cultura, no mundo da linguagem, sob suas estruturas de poder e exclusão. Entretanto, ao falar de si por breves quatro minutos, em microcrônicas da vida cotidiana, mais ou menos lineares, algumas construções discursivas expressam de modo mais agudo aquilo que atingiu os corpos, outras parecem passar de raspão, como se protegessem as peles do risco do encontro com outro corpo.

Talvez seja uma questão de qual mosaico se quer compor e do quanto aparar os cacos. No discurso que entremeia os solos, e neles se infiltra, parece haver uma crença na possibilidade de que se conheça alguém pela dor que essa pessoa relata, e de uma identificação pela dor. Um enquadramento. Um espelhamento. Um conter-se dentro das margens da cenografia, da narrativa, do jogo. Nesse sentido, não seria até o descontrole do espectador controlado? Há um lugar para quando o corpo se desenquadra?

O convite ao voyeurismo afirma a presença de algo da ordem do desejo entre corpos. A relação com os espectadores é o ponto de atualização desse encontro com o outro, que sustenta pelo olhar uma possibilidade de troca, indagação, desafio, cumplicidade, assim como o risco de revitimização. Parece sustentar, também, a crença na nudez como aquilo que está menos na ausência de roupa do que na confissão. E, na confissão, uma dimensão da verdade que pouco vacila.

A quem se endereça a nudez desses corpos? Talvez não para chocar os puritanos, posto que parece haver limites bem traçados para que ninguém se constranja em demasia. Talvez não para desestabilizar os libertários, se é que essas denominações circunscrevem suficientemente as posições éticas em questão, posto que as margens do tabuleiro concreto e simbólico protegem de outras radicalidades.

O que meu corpo nu te conta? é tão mais interessante quanto mais se exime de apaziguar o que chama de corpos imperfeitos com um canto coral, celebratório de sua perfeição; e quanto mais nos coloca diante do desconforto de cada um com o que em seu corpo excede, estranha, incomoda, desassossega, desencaixa, seja pelas delícias e dores das marcações sociais ou dos encontros inesperados.