– por Felipe Cordeiro-

Ensaio crítico a partir da exposição internacional “Björk Digital”, realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo.

Fotos de Divulgação

Walter Benjamin, quando publicou seu ensaio A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, em 1936, não poderia imaginar que, 83 anos depois, o público consumidor de arte seria capaz de entrar dentro de uma artista, de sentir a experiência de atravessá-la. No ensaio, o pensador alemão reflete sobre como os meios de reprodução técnica de imagens alteram diretamente a “aura” de uma obra de arte, fatores que lhe conferem singularidade e autenticidade. Com o advento da fotografia e do cinema, não seria mais necessário, por exemplo, ir ao Museu do Louvre para conferir a famosa pintura de Leonardo da Vinci. Por uma bagatela, você pode adquirir em uma banca de jornal da sua esquina um pôster que reproduz os 77x53cm da famosa Mona Lisa. Tal movimento ficou ainda mais explícito a partir das proposições de Andy Warhol na pop art. Segundo Benjamin, o valor de culto de obras de arte pode ser drasticamente alterado a medida em que a sociedade avança tecnologicamente. Para o crítico, esse fato não está isolado de interesses capitalistas, que visam tirar o maior proveito possível de cada obra de arte, uma vez que ela possa ser reproduzida até o infinito.

Benjamin, que se matou para escapar do regime nazista, não chegou a conhecer a artista islandesa Björk Guðmundsdóttir, conhecida apenas por seu primeiro nome (que prefere grafar com inicial minúscula) e que é sinônimo de uma das marcas artísticas mais respeitadas no mundo. Em 2016, a multiartista lançou internacionalmente a exposição Björk Digital. A mostra, que estreou em Sydney em 2016 e já passou por Tóquio, Barcelona, Cidade do México, Moscou, Montreal, Londres e Los Angeles, entre outras, foi apresentada pela primeira vez no Brasil pelo MIS-SP. Concebida por björk e James Merry, com produção do MIF (Manchester International Festival), a mostra é dividida em seis áreas compostas por realidade virtual e elementos audiovisuais imersivos que demandam a interação dos visitantes.

No piso térreo da exposição, antes de ter contato com a imersão que dura cerca de 80 minutos, lê-se na parede do museu, em letras manuscritas, um texto de boas-vindas de sua autora:

bem-vindos

estou muito contente por vocês poderem assistir aos vídeos em realidade virtual de vulnicura. pareceu natural invadir o circo particular que é a realidade virtual com um material como este: vulnicura é o primeiro álbum meu que insistiu para que as músicas seguissem uma determinada ordem cronológica; depois que elas foram escritas. ficou claro que eu tinha involuntariamente esbarrado na narrativa de uma tragédia grega. a realidade virtual não é apenas uma continuidade natural do videoclipe, mas tem um potencial dramatúrgico ainda mais íntimo, ideal para esta jornada emocional

& aliviada por finalmente trazer biophilia, o álbum educativo pra dispositivos com telas sensíveis ao toque, que lancei há 5 anos

nesse meio-tempo, foi incluído no currículo escolar dos países escandinavos

tentei selecionar as partes da minha obra que são mais inclusivas &, com a ajuda da tecnologia, mais capazes de se amalgamar com vocês, o público!!

: fertilidade

björk

A partir dali, nos dois andares seguintes, o público tem acesso a diversas experiências sensoriais que estimulam uma aproximação com a obra da artista.

O primeiro andar é dividido em quatro salas, nas quais o público entra em contato com seis faixas do álbum vulnicura (2015). O nome do álbum vem do latim (vulnus + cura) e diz respeito a um processo de cura de nossas próprias feridas. Sua composição aconteceu durante o processo de término de björk com Matthew Barney, com quem esteve casada durante 13 anos.

Aqui já observamos uma primeira provocação feita pela artista: uma experiência de cura que estabelece um diálogo direto com dispositivos tecnológicos. No entanto, não se trata de uma relação simplória, uma vez que a artista vai buscar justamente na tragédia grega a fagulha catártica a partir da qual elaborará dramaturgicamente sua dor para, em seguida, dividi-la, virtualmente, com seus espectadores em seu théatron (lugar público onde se vê).

Então nos perguntamos: é possível atingir um momento catártico de cura e purificação por meio de uma presença que está na ordem do simulacro? O fato de o corpo da artista não estar fisicamente presente no momento da expectação é suficiente para considerá-lo como um corpo-simulacro? É possível criar um diálogo efetivo, que promova alguma instancia de purificação das dores, prescindindo da presença física da performer? Sua doação durante os meses do processo criativo não seria suficiente? A artista está presente? Até que ponto a artista e o público podem se conectar, via tecnologia, diante dessa experiência de perda amorosa? Seria a presença estrita de uma pessoa em cena tão mais potente e reveladora do que uma aparição em alta tecnologia? Quem toca mais? Quem cura o quê e como cura?

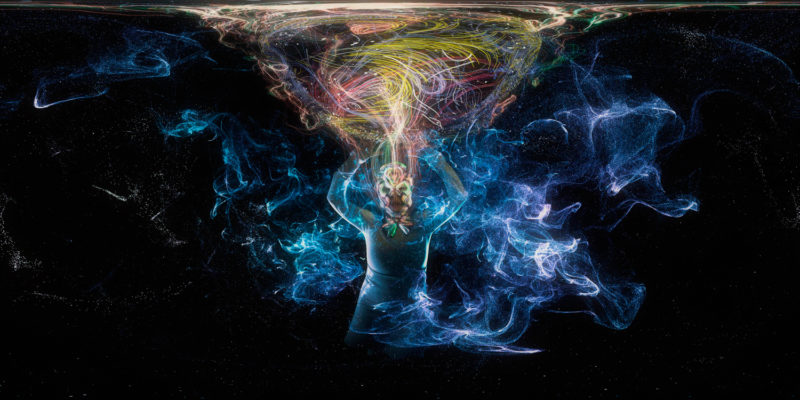

Nas três primeiras salas escuras, os espectadores, em pequenos grupos, se posicionam em bancos giratórios e, com o auxílio de fones e um óculos de realidade virtual (RV), assistem a videoclipes e outras experimentações audiovisuais em torno das faixas musicais. Todo o material é produzido em 360º (tanto imagem quanto som), de forma que para qualquer lugar que o espectador direcione seu olhar ele terá acesso a uma imagem específica, sem pontos cegos.

O primeiro vídeo do roteiro, stonemilker, pode ser visto em 360º no link abaixo. No entanto, o espectador deve controlar sua visão a partir do teclado do computador ou do manuseio da tela de seu smartphone, ao passo que na exposição basta mover a cabeça e direcionar os olhos para qualquer local da praia em questão; o que cria, de maneira muito forte, a sensação de que você realmente está naquele local, sozinho, ouvindo björk cantar suas dores.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gQEyezu7G20

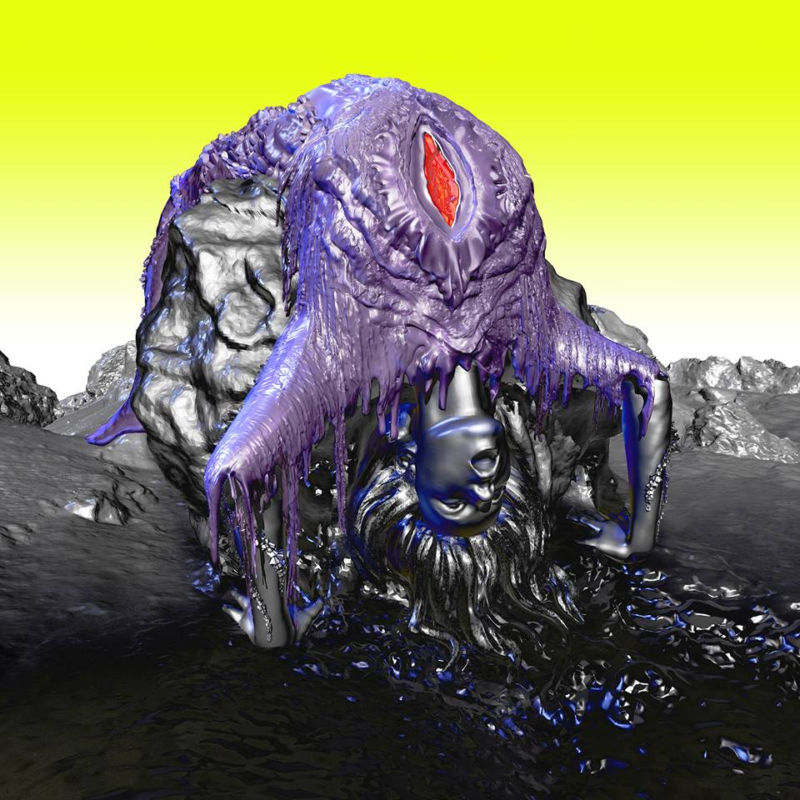

O clímax da exposição acontece na última sala do primeiro andar, quando o público entra, de dois a dois, em um recinto escuro, dessa vez de pé, novamente com fone e óculos, porém, agora, com um controle remoto em formato de bastão, que simulará sua mão na realidade virtual e permitirá a interação com o corpo da cantora e com o cenário audiovisual. Nesse momento, é possível tocar a ferida aberta que divide o corpo da cantora à altura do coração e que também funciona como a imagem de uma vulva. De lá saem diversos receptáculos que enredam o espectador e que também oferecem diversas possibilidades de manipulações e danças pelo espaço virtual. Em determinado momento, o corpo da cantora (em telepresença) se aproxima do corpo do espectador até, literalmente, atravessá-lo; explorando, dessa forma, diferentes lugares da penetração física. Para a artista, “as maneiras pelas quais isso pode ser muito curativo é, por exemplo, a neurologia, com o treinamento de canais cerebrais danificados. Acho que isso tem um potencial extremamente alto para todas as coisas metafísicas, provavelmente se destacará em yoga, meditação, aula de canto e em todas as outras áreas das artes, pois é uma extensão muito poderosa do nosso corpo.”

Conforme ainda nos conta björk, “todo esse processo tem sido uma improvisação, tentando manter a fé nos formatos. É muito fácil para os músicos ficarem pessimistas após a evaporação dos CDs, mas eu queria tentar ter a coragem de crescer junto com o avanço da tecnologia de som. A cada desafio, tentei transformar esses vídeos como um presente adicional de acordo com a ideologia necessária de cada música”.

O último andar não é uma experiência em RV, mas revisita momentos da carreira de björk que estabeleceram diálogos inventivos entre música e tecnologia.

Num primeiro momento, os espectadores têm acesso à uma mesa rodeada por alguns telões e sobre a qual existem dezenas de tablets. Em cada um deles está instalado o aplicativo lançado pela artista durante a era biophilia (imediatamente anterior a vulnicura) para ser manipulado pelos visitantes. Num ambiente que lembra um videogame, o usuário navega por uma galáxia em que cada constelação corresponde à uma música do disco. Tal tecnologia foi adotada pelo sistema educacional finlandês para que as crianças possam entender visualmente as estruturações musicais. O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa) também incorporou o aplicativo à sua coleção de arte. Baseado na cimática, ciência de transformar o som em imagens/ondas, o aplicativo permite que seus usuários visualizem o som para entenderem como ele funciona. Conforme expõe björk, essa tecnologia permite revelar construções que não vemos a olhos nus. Através das telas sensíveis ao toque, o espectador pode não apenas perceber como a vibração do som cria inúmeros padrões geométricos, mas também manipular as partituras visuais criando novos registros sonoros a partir de sua intervenção.

Nas palavras da artista, “quando usei o touchscreen em 2006, senti que finalmente poderia compartilhar minha musicologia em 3D. Aquilo oferecia a oportunidade de expandirmos desesperadamente livros e outras coisas espaciais. É assim também com a música, física, matemática e muito mais.” O aplicativo desvela, portanto, o fato de que a música de björk, na maior parte das vezes, funciona mais por uma lógica de constelações imagéticas do que necessariamente por uma narrativa cronológica, linear e causal.

Já que falamos em Benjamin no início desse texto, aqui, é interessante lembrar que o pensamento constelar foi um dos pontos chave de sua teoria. Em Origem do drama barroco alemão, o pensador vai dizer que “as ideias se relacionam com as coisas como as constelações com as estrelas.” E é justamente isso que björk reivindica em sua produção artística. A islandesa mostra, por meio de seu aplicativo, que, quando você toca a tela, você pode criar faíscas, quando desliza o dedo e desenha você cria relâmpagos, e isso cria determinadas notas, ritmos, acelerações, arpejos etc. Assim sendo, quando oferece ao espectador a tarefa de mudar a representação visual de determinada música, a artista é capaz de modificar a forma a partir da qual as pessoas se relacionam com a sonoridade, sobre a forma como a sentem.

O último ambiente da exposição é uma sala de cinema na qual são exibidos diversos videoclipes que compõem a obra audiovisual da cantora. Existem diversos pufes espalhados pelo chão para que o público se sinta confortável durante a exibição.

Podemos dizer que björk mergulha na existência humana para encontrar significados e criar substancialidades a partir de seu fazer artístico que se ancora em distintas linguagens estéticas. A exposição apresenta uma profusão de relações até então insuspeitas entre tecnologia, natureza e música. Segundo o naturalista britânico David Attenborough, ao se reportar ao trabalho da artista, cantar é mais fundamental ao ser humano do que falar. Nossa laringe está apta a realizar uma infinidade de sons que ultrapassam e também precedem a linguagem. Nesse sentido, de acordo com ele que é um dos naturalistas mais respeitados do mundo, a expressão artística da cantora é capaz de potencializar uma série de discussões a respeito de nossa espécie humana e de sua tentativa de criar novos universos simbólicos a partir da arte.

Tal imersão em realidade virtual busca redefinir a forma como fazermos música no século XXI, borrando fronteiras entre gêneros artísticos e caracteres de presença. E tudo isso é construído de forma laboriosa, pois, só para citar um exemplo, björk, com a ajuda de sua equipe, costuma inventar seus próprios instrumentos musicais, sendo muitos deles os únicos exemplares existentes no mundo. Alguns pesando toneladas, outros produzindo raios e mais uma infinidade de possibilidades que desafiam as convenções estabelecidas pelo campo musical.

Há também um forte apelo performático em suas aparições, uma vez que björk cria diversas personas a partir do uso de máscaras, figurinos laboriosamente trabalhados, bem como esculturas de cabelo e instalações corporais (como extensão de seus figurinos). E todo esse direcionamento de sua carreira em direção à vanguarda não vem de agora. Ainda em 1997, no clipe de All is full of love, a cantora já havia mostrado cenas de dois robôs se amando.

Entendo que, nesta exposição, björk potencializa a existência de novos mundos, mundos metafóricos, a partir da força de sua presença multifacetada em distintos lugares estéticos da criação. Talvez a realidade virtual seja um novo local de aplicação de nossas utopias e heterotopias, uma vez que se apresenta como um lugar de transição entre a realidade palpável e outras configurações espaciais. Tal estado de presença virtual, mesmo estando em um processo de desenvolvimento e experimentação, se apresenta como um forte lugar de afetação do público, pois permite novas formas de se estar junto, friccionando convenções de copresença já instituídas nas artes da cena. Aqui, podemos enxergar traços do que Jean-Louis Weissberg denomina como misturas entre uma unipresença física e uma pluripresença mediatizada, visto que björk, mesmo à distância, consegue instaurar relações de presença e proximidade entre agentes humanos e, no caso de sua construção virtual, não-humanos. Assim sendo, a artista cria contradições e mediações entre a presença e a ausência estritas; discussões que são de suma importância se levarmos em consideração a sociedade hyperconectada na qual vivemos.

Finalmente, sinto que a artista me afetou de várias formas durante a trajetória proposta pela exposição, mesmo que não tenha suprimido todas as expectativas que um estímulo tão atrativo como esse possa despertar. Num momento como o atual, em que a arte é praticamente intimada a prestar uma espécie de “serviço social” – a fim de reparar falhas provenientes dos vínculos políticos entre as esferas públicas e privadas -, foi bom estar escondido dentro de uma caverna virtual com a cantora. Foi bom lembrar que a arte pode ir além do mantra ostensivamente militante; e que isso também é política e também reorganiza o mundo. É cada vez mais importante reivindicarmos usos artísticos da tecnologia, sem, contudo, ignorar todos os deméritos que essa hyperconexão já trouxe às nossas sociedades. Nesse sentido, ter no Brasil a hyperpresença de uma artista tão inquieta como björk pode nos lembrar, mesmo durante poucas horas, que a arte ainda é capaz de promover um mundo de invenções e belezas diante de todo conservadorismo que nos cerca. Quem sabe a tecnologia nos apontará outras possibilidades de comunicação que nos emerjam desse fatalismo reinante?

PS 1: O projeto Björk Digital, em constante desenvolvimento desde 2015, chegou ao Brasil esse ano e, além da abertura em São Paulo, percorrerá outras cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. No dia 06 de setembro de 2019, o Vulnicura RV foi finalmente disponibilizado para download, podendo ser adquirido na plataforma Steam. Mesmo sendo acessível em caráter doméstico (para além da exposição itinerante), é necessário o uso de fones de ouvido e óculos especiais de realidade virtual.

PS 2: É interessante ressaltar que a cantora é também admiradora da música brasileira, já tendo gravado a canção Travessia, junto com Milton Nascimento; além de ter homenageado Elis Regina e tocado, recentemente, um funk proibidão do Mc Brinquedo em uma festa na qual comandava a discotecagem em Nova Iorque.

#björknomis #björkdigital.