– por Victor Guimarães –

Crítica a partir do espetáculo American Utopia, de David Byrne

A nítida impressão de estar participando de um momento importante na história recente das artes da cena me acometeu no lugar mais improvável possível: a saída de um show de rock. O que acontece quando, nesse contexto, trocamos olhares extasiados e intercambiamos lembranças que não se referem à execução de uma canção favorita, mas a uma certa composição dos corpos dos músicos no espaço do palco? O que se passa quando o momento marcante ao qual nos referimos na conversa pós-show não é um riff de guitarra ou um solo de bateria, mas uma coreografia singular das luzes na cena? O que ocorre quando o impacto duradouro daquela noite não reside na performance inspirada do artista que já amamos antes de comprar o ingresso, mas no gesto inventivo de mise-en-scène que nos surpreende, nos agarra pelo pescoço e deixa sua marca em nós para sempre?

A passagem da turnê American Utopia de David Byrne por Belo Horizonte, no último dia 29 de março, ficará marcada na memória de quem a presenciou como a noite em que saímos de casa para assistir a um show de rock e nos deparamos com um acontecimento cênico sem precedentes. Naquela hora e meia inesquecível em que um evento de música pop foi subitamente transformado em laboratório vivo e pulsante de criação cênica, nenhum dos elementos tradicionais do ritual artístico ao qual estávamos acostumados permaneceria inalterado: a cenografia, a iluminação, a disposição dos corpos no palco, as coreografias, a mobilidade dos instrumentos… Em pleno 2018, tudo ganharia um fôlego novo, um ar contagiante de inauguração.

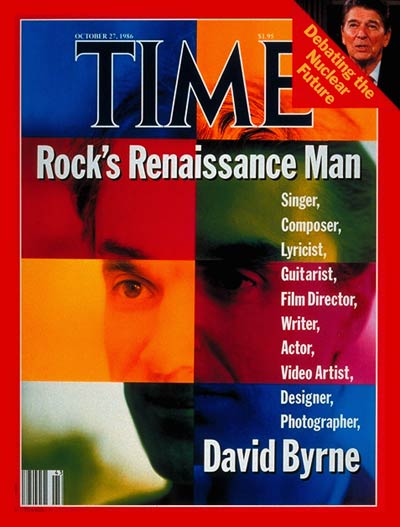

O conceito tem aquela simplicidade poderosa e inimitável de um refrão de canção pop. Nas palavras do próprio David Byrne, se em Stop Making Sense – o mítico show de 1984 dos Talking Heads transformado em filme com direção de Jonathan Demme – a ideia de fundo era “pouco a pouco mostrar o que acontece na feitura de um show, e então ativá-lo”, o conceito de American Utopia é “permitir a todos serem móveis em um palco vazio (e imaginar o que isso permite)”. Tão simples e empolgante quanto o refrão-título de Burning down the house; tão múltiplo e inventivo quanto o próprio David Byrne, esse artista total chamado em uma capa da revista Time em 1986 de “homem da Renascença”.

Renascimento é uma palavra adequada. Talvez mais ainda em 2018. Num momento em que, em seus momentos de maior ousadia, os grandes concertos de música pop buscam sua renovação na pirotecnia dos telões e dos hologramas, o metteur-en-scène David Byrne reduz o palco a uma caixa cênica vazia. O espaço esvaziado – não há amplificadores, nem instrumentos, nem fios – é ladeado por uma cortina homogênea composta de correntes prateadas, que esconde a parafernália atrás do palco, permite a entrada e saída constante, rima visualmente com a elegância dos impecáveis ternos cinza vestidos por todos e todas e serve de tela para o trabalho de luzes e sombras que acompanha cada canção (ou, mais propriamente, cada cena do espetáculo). É diante desse palco que, antes da entrada da estrela da noite, permanecemos à espera com os olhos vidrados e o pensamento inquieto em torno de um cérebro humano de plástico sobre uma pequena mesa. O que será isso, senão o teatro?

Byrne começa o espetáculo sozinho, descalço, sentado à mesa e tendo às mãos o cérebro artificial, como numa aula de anatomia. É então que os versos de Here, canção que fecha o novo álbum American Utopia, ganham novos sentidos na cena, ao descreverem didática e poeticamente as diferentes partes do órgão. Na canção-cena seguinte, o palco se enche com a banda, composta por uma dúzia de músicos-cantores-dançarinos-atores-mímicos-performers que se movimentam constantemente pelo espaço. Inspirado pelas bandas marciais, pelas second line bands de New Orleans e pelas escolas de samba brasileiras, Byrne imagina um show de rock onde a banda inteira – teclados, percussão, tudo – é móvel.

Na contramão de seus contemporâneos afeitos à grandiosidade do espetáculo musical, ele se serve dos últimos avanços da tecnologia wireless para programá-la em uma composição minimalista: a mobilidade dos instrumentos, o esvaziamento do palco e a homogeneidade cromática dos figurinos transformam a banda (ou o que conhecíamos até então por esse nome) em um tableau vivant em coreografia perpétua. Enquanto o corpo do ouvinte remexe ao som das canções, o olho do espectador passeia por esse cortejo rítmico que descreve movimentos coordenados, enseja passos de balé ou de ginástica – em coreografias compostas por Annie-B Parson, parceira de longa data de Byrne –, se move em bloco enquanto um ou outro performer esboça uma dancinha com as mãos ou uma pequena pantomima com olhar.

Em consonância com o espírito das composições e dos arranjos que povoam a obra de Byrne desde os tempos de Talking Heads, o espetáculo é rigoroso, sofisticado, inventivo até a medula, sem deixar de funcionar nem por um segundo como experiência de música pop assoviável e dançante. Se os movimentos de tai chi chuan e a mímica corporal a partir das letras das canções são certamente naïve, o impacto visual de uma banda inteira a se remexer e traçar desenhos no palco sob um jogo de luzes sempre novo é extraordinário. Tudo adquire um ar lúdico, divertido, agradável aos olhos e aos ouvidos, mas nunca previsível: cada nova composição visual nos tira do lugar; cada fragmento do espetáculo confirma e desdobra sua inventividade imparável.

Mas a superfície lúdica é também o lugar de um pensamento denso. A dialética visual entre o movimento repetitivo e a imprevisibilidade da performance ao vivo reimagina a tensão entre máquina e vida, entre homogeneidade e aleatoriedade que anima a música de David Byrne desde os anos 1970. As linhas diagonais e circulares descritas pelos corpos interrompidas pelas paradas súbitas de um ou outro membro da banda, as posturas robóticas da dupla de backing vocals alternadas com a sinuosidade do rebolado, o contraste entre a elegância dos ternos e os pés descalços reinterpretam visualmente a ambivalência fundadora de sua música: a tensão entre o arranjo eletrônico e o canto falado, entre o refrão repetitivo e o grito à beira da desafinação, entre a percussão marcial e as guitarras e baixos cheios de suingue, entre a frieza europeia e o calor tropical.

Nessa arte herdeira de Andy Warhol, a fascinação com os objetos mundanos do capitalismo é sempre atravessada por seu contrário. Ou o contrário: se as estrofes das canções de American Utopia descrevem com irônica amargura a distopia da América de Trump, os refrães guardam a potência inalienável da alegria em meio à catástrofe. Eis o paradoxo Byrne: a civilização industrial avançada, a catástrofe contemporânea é o que faz essa música e esse espetáculo existirem, suas formas regulares e automáticas lhes fornecem o fundamento, mas há sempre algo que cava uma distância, que vem perturbar a normalidade. Se a tecnologia atual permite que os refletores persigam automaticamente os músicos no palco, por que não os programar a contrapelo e fazer com que eles estejam sempre alguns centímetros distantes, sempre alguns segundos atrasados em relação ao corpo?

Se a iluminação pode permitir todo tipo de pirotecnia mirabolante, por que não a transformar em um milenar teatro de sombras? Há sempre um substrato selvagem, o vislumbre de uma forma pré-industrial – ou, mais propriamente, pós-industrial – a assombrar a adesão de David Byrne ao contemporâneo. Como nas estrofes pós-apocalípticas de (Nothing but) Flowers: onde havia uma fábrica, agora há montanhas e rios; onde havia um shopping center, agora está tudo coberto de flores. Ou como no refrão de Once in a lifetime, um dos pontos altos do espetáculo American Utopia: quando o dinheiro acabar, haverá de novo o azul.

Fazia tempo – ao menos para mim – que ir a um show de rock tinha se tornado uma experiência bastante previsível. O máximo de expectativa que me acompanhava nos dias anteriores ao evento – ou em sua fruição – consistia em não saber se aquela canção favorita seria finalmente tocada, ou se alguma performance isolada de um integrante da banda sairia do script, ou se a estrela da noite faria alguma gracinha inesperada. Em um presente obcecado pela perfeição e avesso ao improviso, não era raro que a noite terminasse com uma impressão um tanto desolada: o que eu acabei de ver e ouvir é uma execução tão perfeita, mas tão perfeita, que é exatamente igual ao que eu previa quando ouvi o disco antes de sair de casa. Execução – essa palavra que cheira a morte.

Na memória dessas noites, o tempo logo fazia questão de apagar o substrato sonoro e visual da matéria estética presenciada no palco, e o que ficava eram as lembranças de uma experiência afetiva compartilhada, do prazer de testemunhar um momento na vida de um artista que amamos ou os detalhes de tudo ao redor (menos a arte). Depois de presenciar a potência cênica de American Utopia, o que fica são as palavras de um amigo – o multiartista João Marcelo Emediato – na despedida daquela noite memorável: “E agora, depois de ter vivido isso tudo, como é que a gente faz pra ir a um show de rock de novo?”

Ficha técnica:

Concepção cênica: David Byrne

Coreografias: Annie-B Parson

Elenco: David Byrne (vocais, guitarras); Mauro Refosco, Tim Keiper, Aaron Johnston, Gustavo Di Dalva, Davi Vieira e Daniel Freedman (percussão); Chris Giarmo e Simi Stone (vocais), Bobby Wooten (baixo), Angie Swan (guitarra) e Karl Mansfield (teclados).

Fotos: Eugenio Gurgel