Crítica a partir do espetáculo “A Caixa da Imaginação”, da Cia de Artes Partiu (MG)

— por Diogo Horta —

A grande proximidade das crianças com dispositivos tecnológicos é facilmente observável atualmente. Mesmo quando os pais evitam ou não deixam que os filhos usem smartphones, um contato breve já permite perceber o total domínio do aparelho e do sistema touch screen. A relação dos menores com a tecnologia é, às vezes, mais intensa por meio da TV, do computador e do tablet, nos quais assistem a desenhos animados e clipes musicais com animação. Para as maiores, o smartphone já se tornou o principal meio de entrada no mundo digital, junto dos games, que também ocupam lugar importante. Independentemente da plataforma utilizada, cresce em todos os níveis o acesso aos canais no YouTube e o tempo de permanência assistindo aos vídeos (alguns deles, nem mesmo adequados à faixa etária).

Em 2015, uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da internet (CGI) e o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação (Cetic.br) analisou que 80% das crianças brasileiras de nove a 17 anos utilizam a internet, sendo que 83% destas o fazem por meio do telefone celular. Esta pesquisa foi citada no manual de orientação “Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital“, da Sociedade Brasileira de Pediatria, em documento no qual constam vários dados e recomendações sobre o tema. Segundo o site de notícias G1, em 2013, 38% das crianças norte-americanas de dois anos já tinham usado tablet ou celulares, dados que já devem ter aumentado consideravelmente nos últimos anos.

No espetáculo “A Caixa da Imaginação”, com texto de Camila Doro Rios, uma menina se apega ao smartphone e não encontra mais outras formas de brincar a não ser por meio do dispositivo tecnológico. A montagem reconhece a atual relação das crianças com o mundo digital como um problema que merece reflexão por parte dos pais e das próprias crianças. No programa da peça encontramos as perguntas que embasaram a criação da montagem:

“Mas o que aconteceria se uma criança guardasse sua imaginação em uma caixa? Depositasse ali todas as suas representações da imaginação, tais como brinquedos, músicas e soluções criativas? Essa é a premissa do roteiro do espetáculo “A Caixa da Imaginação”. Assim, conhecemos uma menina chamada Jenny que ao colocar sua imaginação em uma caixa passa a sofrer de uma doença: “A cegueira brincante” ”.

Entendendo os porquês

A criação de um espetáculo infantil me parece ter, grosso modo, dois pontos de partida essenciais. O primeiro deles responderia a questão: “como podemos criar algo no teatro, e próprio do teatro, que comunique para as crianças e seus pais e ainda não tenha sido explorado?”. O segundo seria uma resposta para a questão: “como conseguiremos garantia de público sem correr muitos riscos com esta montagem?”. Estes dois pontos de partida devem ser encontrados também em praticamente todos os espetáculos teatrais criados atualmente e ambos são legítimos. No entanto, é possível refletir que a maior atenção a uma questão ou a outra dita os rumos da criação.

“A Caixa da Imaginação” é um daqueles espetáculos que se arrisca, que se lança no desconhecido de uma temática complexa e cria uma dramaturgia própria, inventiva e que responderia a primeira questão colocada acima em seu conteúdo: a relação das crianças com o mundo digital. Por outro lado, a fim de obter certa garantia de público, o espetáculo mantém uma estrutura de encenação musical e busca atender as premissas básicas do gênero. Existem aí, então, dois grandes objetivos que tentam se articular e são determinantes para o resultado final compartilhado com o público. A partir disso, observo que há na organização da montagem uma certa contradição, ou melhor, uma falta de alinhamento entre o que se busca refletir e a forma como isso é feito.

O universo digital oferece encontros virtuais, memórias da realidade, mundos ficcionais e representações em muitos formatos diferentes. Um teatro totalmente virtual — apesar de algumas experiências cênicas já questionarem isso — não seria possível pois a essência do teatro é o encontro entre atuantes e espectadores no mesmo espaço e no mesmo tempo. Discutir no teatro sobre a relação das crianças com o mundo virtual me parece bastante apropriado pois, a partir das questões levantadas, já seria possível proporcionar uma experiência de encontro única aos espectadores mirins.

O que observo no espetáculo “A Caixa da Imaginação”, no entanto, é uma encenação que se mantém distante do público e que trabalha a narrativa sem valorizar um elemento determinante do teatro que é a presença. Muitos espetáculos infantis se estruturam do mesmo modo, mas, em uma peça que questiona a virtualidade e convoca o encontro através das brincadeiras de rua, é uma pena que isso não seja explorado em seus aspectos cênicos formais.

Não estou me referindo obrigatoriamente a uma interação direta com a plateia e à quebra da quarta parede. Refiro-me a uma busca por fazer do teatro um momento de experiência sensível que vá além de se ver adultos imitarem crianças, fazerem coreografias, cantarem canções sorridentes e exploraremo jogo cênico com interpretações agitadas que parecem querer “facilitar” o entendimento das crianças. O excesso de movimentação e de gestos corporais e faciais, assim como o ritmo acelerado da montagem, me remetem a aspectos culturais que são ditados pelo que a dramaturga chama de “caixas hipnotizadoras” (como os personagens denominam o smartphone, a TV, etc.), contra as quais o espetáculo levanta sua bandeira.

Acredito que os porquês dessa escolha estão relacionados aos pontos de partida mencionados acima, pelos quais é difícil para uma equipe de criação, sobretudo para uma jovem equipe como a Partiu Companhia de Artes (fundada em 2015), conseguir romper com determinados padrões sob o risco de não obter adesão ao seu trabalho. Por outro lado, a falta desse risco parece limitar a criação e carrega em si uma contradição entre a forma e o conteúdo.

As brincadeiras infantis transmitidas pela oralidade, como o elástico e pular corda, entre outras, fortalecem formalmente a montagem, mas esse resgate é feito quase sempre dentro das coreografias de canções estruturadas conforme o padrão do estilo musical. Por esse motivo, em sua maioria os pais as reconhecem e são provocados pelo espetáculo, mas, e as crianças?

Minha sensação foi de que as crianças da plateia (que devem sofrer em algum grau da tal “cegueira brincante”) não reconhecem as brincadeiras no meio das coreografias e dos textos. Por isso, o espetáculo não as toca nem apresenta alternativas para a compreensão delas sobre a imaginação, sobre as brincadeiras e sobre o cerne da tese hipnotizadora das telas digitais. Como a grande maioria das montagens do gênero, chega ao público com cores fortes, muitos movimentos, ritmo acelerado e, porque não dizer, a transformação da caixa cênica do teatro em mais uma “caixa hipnotizadora”, o que certamente não era o objetivo dos artistas envolvidos no trabalho.

Para sair da caixa!

Para além dos limites apontados anteriormente, há que se valorizar o desafio da proposta e a escolha de trabalhar com um tema atual e que é questão latente na vida de muitas famílias. Para fazê-lo, a peça decide transformar a própria imaginação de Jenny em três personagens que vão tentar encontrar meios de avisar à garota que ela se esqueceu completamente de usá-los. Vitus e Huna (sua imaginação) permaneceram muito tempo em uma caixa, desde que um smartphone os tornou dispensáveis na brincadeira. A ação se passa então neste momento em que a imaginação não suporta mais ficar presa e faz tudo, com a ajuda de Mestre Cantón, para mostrar à garota como as brincadeiras são divertidas, curando-a da chamada “cegueira brincante”.

Este percurso que vai da prisão no smartphone às brincadeiras com corda, objetos comuns e jogos em dupla parece agradar ao ideal de muitos pais. Já ouvi algumas vezes, em família, pais implorem para as crianças brincarem do lado de fora das casas, e elas insistirem que não há nada a fazer a não ser ficar dentro de casa, na TV, no video game, no computador ou no smartphone. Por outro lado, o universo em que a criança vive também favorecerá uma atitude ou outra. Pais “viciados” em tecnologia e vidrados no smartphone certamente terão mais dificuldade em convencer os filhos a ler um livro e/ou brincar fora do mundo digital. Mas esse não é um ponto que o espetáculo aborda, visto que os pais de Jenny não surgem como personagens na peça.

Ao agravar ao máximo a situação da garota em relação ao mundo digital no início do espetáculo, resta à dramaturgia percorrer o caminho de libertação dessa situação crítica, conduzindo a um discurso que evoca apenas dois lados, ou melhor, duas atividades muito bem definidas e opostas: brincar (como “isso é bom”) versus usar a tecnologia (como “isso é mau”). O tema do espetáculo é verdadeiramente complexo para ser tratado de tal forma.

Compartilho da análise de que a situação vivida por pais e crianças na relação com o mundo digital merece reflexão, mas esta precisa também percorrer caminhos que ponderem, por exemplo, sobre as formas de utilização da tecnologia no próprio brincar, já que a possibilidade de exclusão do mundo digital e das “caixas hipnotizadoras” em nossa sociedade atual é nula. Isso não quer dizer que o espetáculo não produza reflexão sobretudo nos adultos. Se fosse assim, este texto nem existiria. As reflexões aqui tecidas não só compartilham do diagnóstico da montagem, como desejam que os artistas possam aprofundar essas questões no futuro tendo o teatro como uma linguagem que pode muito mais.

“A Caixa da Imaginação” é um trabalho que fortalece o teatro infantil em Belo Horizonte, demonstrando que uma renovação desse gênero é possível ao abordar tema fora do convencional e demonstrar preocupação com a qualidade de vida das crianças. É visível o esforço da companhia em transpor uma situação cotidiana para cena, criando uma história ficcional e exigindo o uso da imaginação para acompanhar a história. Afinal, sem isso não seria possível considerar que os personagens da montagem são a própria imaginação, nem compreender todo o contexto que a peça propõe. Fica o desejo para que a companhia possa dar continuidade ao trabalho e oferecer em breve novas produções infantis tão ou mais provocativas que esta.

Assim como Vitus e Huna saíram da caixa em que Jenny os prendeu, que os artistas de teatro possam sair das caixas de convenções e formatos marcados para crianças e buscar caminhos que unam forma e conteúdo em experiências teatrais únicas.

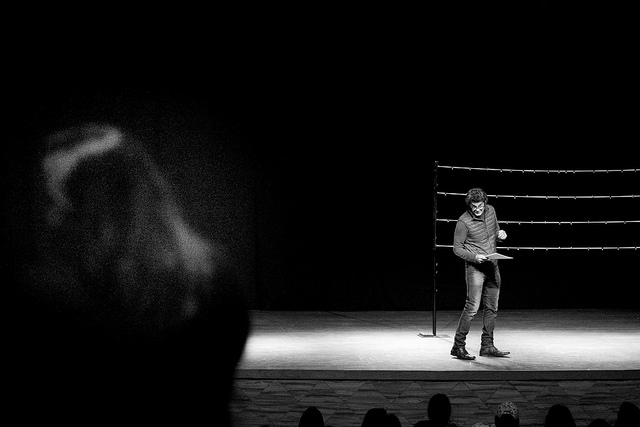

Espetáculo visto durante a 43ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança em 2017 no Teatro Francisco Nunes.

Ficha técnica:

Elenco: Anderson da Matta; Ciça Santos; Emilio Zanotelli; Jennifer Rios

Direção: Gabriela de Paula

Trilha sonora original: Jennifer Rios

Direção musical: Beto Sorolli

Produção:Paula Sá

Arranjos: Frederico Natalino

Direção de movimentos: Rubens Ramalho

Figurino: Sil Rodrigues

Cenário: Pri Lobo

Maquiagem: Juliana Santos

Designer gráfico e fotos: Camila Doro

Ilustração: Will Rios