Crítica a partir do espetáculo Macunaíma – Uma rapsódia musical

– por Victor Guimarães –

Não há como negar. Macunaíma – Uma Rapsódia Musical é acachapante. Durante as três horas do espetáculo, a sensação permanente é a de estar frente a uma encenação maiúscula, ambiciosa – no melhor sentido do termo –, plenamente consciente de todas as escolhas, carregada por um grupo extraordinariamente azeitado de ótimas atrizes e atores. O encontro da virtuose da Barca dos Corações Partidos com o gênio teatral de Bia Lessa faz da adaptação de Macunaíma, de Mário de Andrade, obra-prima do modernismo brasileiro, um verdadeiro laboratório de investigação cênica, no mesmo movimento em que compõe uma lógica coreográfica implacável.

Logo nos primeiros minutos, o nascimento de Macunaíma já se impõe como acontecimento cênico. Um plástico preto – como o dos sacos de lixo – se espalha por todo o palco e, aos poucos, manuseado pelos atores que ainda não vemos, no ritmo da música intensa executada em cena, vai formando uma montanha pulsante, em cujo topo vemos uma mulher indígena em trabalho de parto e de onde sairá, num rasgo violento, o primeiro ator negro a interpretar o protagonista. Ao longo de todo o primeiro ato, esse mesmo tecido será cenário, figurinos, objetos de cena, bichos-personagens. Ou melhor: fará com que essas divisões sejam inúteis, ao se converter num magma cênico primordial que, nas mãos dos atores, vai adquirindo diferentes formas visuais e novas funções dramáticas a cada cena. A sinuosidade tentacular dessa matéria-cenário-figurino se espelha nas composições coreográficas efetuadas pelos atores, que alternam entre encarnar momentaneamente um personagem, participar no coro dançante e cantante, integrar visualmente a composição de uma imagem – as formigas, a anta caçada por Macunaíma, a noite da floresta – ou executar um instrumento na orquestra.

Quando Macunaíma e os irmãos partem em direção à cidade para recuperar a muiraquitã, o magma negro se transforma, no segundo ato, em um conjunto fragmentário de objetos-cenários – caixas de papelão ou de plástico, ventiladores, guarda-chuvas – majoritariamente brancos ou transparentes. A ambiência urbana convoca a compartimentação, a solidão povoada da cidade, a fragmentação do espaço, e as situações se tornam mais marcadas, as divisões de papeis mais rígidas, a progressão narrativa mais clara. O ritmo, no entanto, é o mesmo: imparável. Três horas passam voando.

Divisor (Lygia Pape, 1968) + Macunaíma – Uma Rapsódia Musical (2019), em foto de Silvana Marques/Divulgação

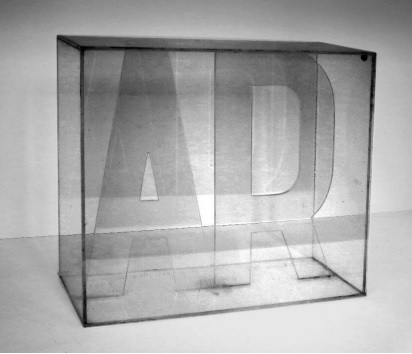

As referências artísticas do espetáculo são evidentes e assumidas. De um lado, a matéria dramática é uma releitura tropicalista do ideário modernista brasileiro dos anos vinte: os componentes indígenas, negros e europeus da identidade nacional investigados por Mário de Andrade se reinventam em colagens pop vertiginosas (o encontro entre o candomblé e o catolicismo, o manto de Nossa Senhora Aparecida tingido de vermelho luminoso); o inventário andradiano da cultura popular brasileira se internacionaliza nas canções em várias línguas, que exploram uma infinidade de gêneros musicais de várias partes do mundo; o léxico peculiar de Macunaíma se desdobra na polifonia babélica dos personagens e na etnicidade variada dos atores. De outro, a linguagem visual é derivada principalmente do neoconcretismo de fins dos anos sessenta. É como se Bia Lessa se servisse do repertório das vanguardas sessentistas para ler o modernismo dos anos vinte: portar as armas de uma vanguarda para enfrentar outra. Assim, o primeiro ato é dominado por formas fluidas e performances coletivas, numa evocação simultânea do Balé Neoconcreto e do Divisor de Lygia Pape, dos parangolés de Hélio Oiticica e dos Bichos de Lygia Clark. No segundo, saltam aos olhos a economia, a rigidez e a transparência das caixas de Lygia Pape e Pedro Escosteguy ou a eficácia pop dos poemas de Augusto de Campos (“Rever”) e Décio Pignatari (“beba coca cola”).

Ar (Arma) (Pedro Escosteguy, 1967) + Caixa de Baratas (Lygia Pape, 1967) + Macunaíma – Uma Rapsódia Musical (2019), em foto de Silvana Marques/Divulgação

Macunaíma – Uma Rapsódia Musical (2019) é um monstro teatral muito particular. A precariedade dos materiais – sacos de lixo, caixas de plástico ou de papelão, efeitos de luz e de som muito econômicos – é apropriada por uma encenação maximalista, que coloca o espectador diante de um espetáculo que se quer – e é – grandioso. A energia física radiante dos atores, o ritmo ditado pela música onipresente e pela movimentação incessante no palco conferem à encenação um tom ostensivo. A cada cena, uma infinidade de ideias teatrais em ação, no centro e na periferia do espaço, a preencher todos os cantos do palco. Por outro lado, dos figurinos aos objetos de cena, do cenário à iluminação, da música ao desenho dos percursos, tudo ressoa em uníssono.

Na tentativa de definir a encenação, esbarro por acaso em um fragmento da Pequena História da Música – um tanto ironicamente, escrita pelo próprio Mário de Andrade – sobre o teatro wagneriano: “a arquitetura da cena, a pintura do guarda-roupa e da ambiência, a escultura coreográfica das personagens se movendo, apresentam a participação das artes plásticas, que devem se ligar em união indissolúvel com artes sonoras, música e poesia”. Há muito desse teatro total na empreitada de Bia Lessa: trata-se de compor uma tessitura cênica extraordinariamente coesa, que se manifesta em cada elemento isolado e atravessa o conjunto com uma harmonia inabalável.

Não há como negar. Macunaíma – Uma Rapsódia Musical é absolutamente genial. E, no entanto, há algo que não acontece. O vigor dos atores é inequívoco, a densidade da investigação artística é indiscutível, o espetáculo é notoriamente imponente. A destreza cênica de Bia Lessa está a milhas de distância de quase tudo o que vemos no teatro brasileiro corrente. E, no entanto, saio do teatro cabisbaixo e pensativo, tentando entender por que a centelha da experiência decisiva não se produz.

Arrisco uma hipótese: se a faísca dissensual da arte não acende, talvez seja por excesso – e não por falta – de combustível. Quando os atores compõem uma coreografia em círculo, brandindo caixas de ventilador Arno e, de súbito, um poema de Augusto de Campos se anuncia em um dos lados do recipiente de papelão, o sentimento de admiração com o gesto é imediato. Como em todo o espetáculo, o procedimento não é meramente citacional, o esforço não é derivativo: trata-se de transfigurar em cena um repertório da poesia e das artes plásticas que encontra, no teatro, uma nova possibilidade de vida. O trabalho é irrepreensível. E, no entanto, o máximo que acontece em mim é uma reconciliação com um repertório certamente rupturista, mas há muito assentado na tradição. O percurso do espectador já está previamente traçado, nada escapa ao controle absoluto da mise-en-scène. Bia Lessa se serve de litros e litros de combustível artístico inflamável, mas na hora de acender o pavio, falta um elemento indispensável: oxigênio.

Há um momento do espetáculo em que a bomba está prestes a explodir na sala. Perto do fim do primeiro ato, a cena do embranquecimento de Macunaíma acontece na evocação de uma cerimônia evangélica, em que os atores, subitamente transfigurados em pastores, entoam um canto gospel enérgico e violento, enquanto em segundo plano os irmãos do protagonista têm os dentes escovados à força. Pela primeira e única vez, não me sinto seguro na cadeira. Pela primeira e única vez, há algo na cena de indecidível: o canto é francamente racista, mas os atores o entoam com tanto vigor, de forma tão sedutora, com os olhos vidrados em transe fanático, que a atenção, por um momento, vacila. Pela primeira e única vez, esse edifício teatral tão sólido se coloca sob o risco de desabar.

Por um instante, as referências não são mais tão perceptíveis. A encenação escapa ao território protegido das vanguardas históricas e arrisca algo distinto: lidar frontalmente com os materiais do presente; enfrentar a densidade da experiência contemporânea como o fizeram, em seu tempo, tanto os modernistas quanto os tropicalistas e os neoconcretos. E se é nesse embate entre a experimentação formal e o atravessamento da experiência histórica que a arte brasileira construiu seu território de invenção, não surpreende que seja justamente aqui, nesse momento em que o espetáculo decide saltar no abismo do contemporâneo, que a iminência da queda – sem a qual não há experiência decisiva – se instale.

Há outros momentos em que a encenação se dirige explicitamente ao presente do país, mas neles há sempre um conjunto muito coeso de parâmetros cênicos que preparam uma reação segura. Se, no restante do espetáculo, não há acidente algum entre o espectador e a plateia, entre o palco e o mundo, é porque a pavimentação da estrada é demasiado perfeita. E a arte depende tanto da pavimentação quanto do buraco. Não saio do teatro mais nervoso do que entrei, e sim regozijado, em paz refrigerada com o palco e comigo mesmo. Diante de uma escultura coreográfica tão perfeita, só me resta aquiescer diante da exuberância do gesto. Mas a combustão depende tanto do material inflamável quanto do oxigênio que o faz queimar.

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Barca dos Corações Partidos (Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano, Ricca Barros) e Ângelo Flávio Zuhalê, Hugo Germano, Lana Rhodes, Lívia Feltre, Pedro Aune, Sofia Teixeira e Zahy Guajajara (artistas convidados).

Encenação: Bia Lessa

Adaptação: Verônica Stigger

Direção musical: Beto Lemos e Alfredo Del-Penho

Música adicional: O Grivo

Direção de Produção: Andrea Alves

Iluminação: Paulo Pederneiras

Desenho de som: Gabriel D’Angelo e Felipe Malta

Figurino: Bia Rivato, Maira Himmelstein e Sylvie Leblanc

Programação visual: Beto Martins